Aktuelles

Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung der FBG

26. Januar 26

die Forstbetriebsgemeinschaft Heideck/Schwabach e.V. führt am

Freitag, den 13.März 2026, um 13.00 Uhr,

in der Aula des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,

91154 Roth, Johann-Strauß-Str. 1

ihre diesjährige Jahreshauptversammlung durch.

Tagesordnung:

- Eröffnung und Begrüßung – Thomas Harrer, 1. Vorsitzender

- Grußworte der Ehrengäste

- Fachvortrag “Waldarbeit im Klimawandel-Sichere Schadholzernte”.

Referent: Jürgen Bauernfeind, SVLFG - Berichte über das abgelaufene Jahr 2025 – GF Stromberger

- Geschäftsbericht

- Kassenbericht

- Bericht Kassenprüfer, Entlastung Vorstand, Ausschuss und GF

- Haushaltsplan 2026 – GF Hans Stromberger

- Holzmarkt aktuell – GF Hans Stromberger

- Sonstiges, Wünsche und Anträge

Bitte beachten Sie: Wegen aktueller Bauarbeiten ist die Zufahrt und das Parken an der Aula nur sehr eingeschränkt möglich. Nutzen Sie am besten den Großparkplatz “Festplatz” am Stadtpark.

Die FBG-Heideck-Schwabach führt auch in diesem Winterhalbjahr wieder ihre Infoveranstaltungen für die unterschiedlichen Gemeindebereiche des Vereinsgebietes durch.

10. Oktober 25

Dabei werden in Zusammenarbeit mit den Amtskollegen-und innen des AELF Roth-Weißenburg zahlreiche interessante Themen rund um die Waldbewirtschaftung und Holzvermarktung behandelt.

Für die Teilnahme ist keine gesonderte Anmeldung erforderlich.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und auf einen guten fachlichen Austausch.

Was tun im eigenen Wald?

08. Oktober 25

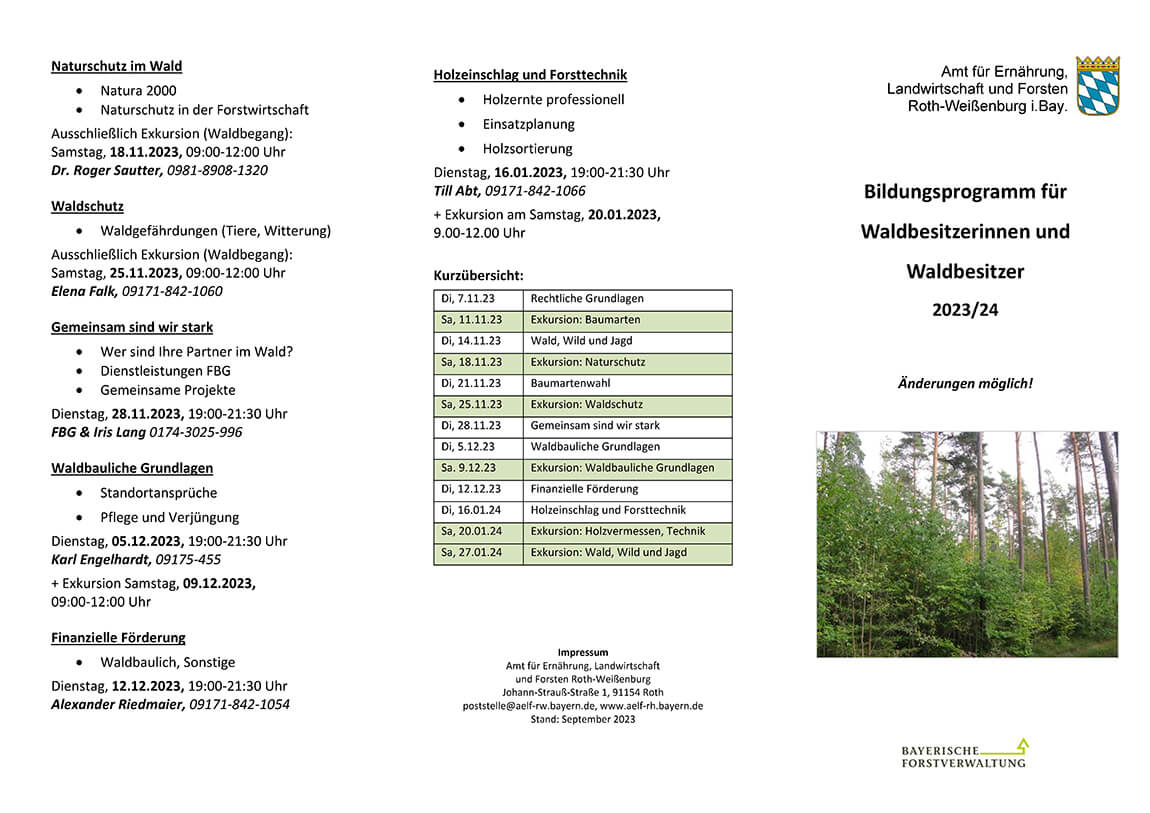

Bildungsprogramm für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer

Beginnend mit dem 4. November dieses Jahres wird in Roth in der Aula des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth-Weißenburg, Johann-Strauß-Straße 1, wieder eine komplette Seminarreihe mit insgesamt 13 Veranstaltungen zu verschiedenen Themen für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer gestartet.

In sechs Abendeinheiten dienstags von 19:00 bis 21:30 Uhr behandeln die Försterinnen und Förster des Amts auf allgemeinverständliche Weise zentrale forstliche Themen, die für den Umgang mit dem eigenen Wald wichtig sind. Es besteht Gelegenheit zum Austausch untereinander und für Fragen an die Waldexperten. Veranschaulicht werden die Themen in sieben praxisnahen Samstagsexkursionen draußen im Wald.

Sowohl Neueigentümer wie auch Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, die sich schon länger mit der Bewirtschaftung ihres Waldes befassen, sind angesprochen. Die Palette der angebotenen Themen reicht von waldbaulichen Fragestellungen im Zeichen des Klimawandels bis hin zum Einsatz von Maschinen bei der Ernte des Holzes. Fragen der Baumartenwahl werden ebenso diskutiert wie die Jagd und der Naturschutz im Wald.

Aus Kapazitätsgründen ist die Teilnehmerzahl auf 30 Personen begrenzt. Eine Voranmeldung für das kostenfreie Bildungsprogramm ist zwingend erforderlich. Die Anmeldung ist demnächst über die Homepage des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter www.aelf-rw.bayern.de in der Rubrik Wald und Forstwirtschaft / Meldungen möglich.

Flyer Bildungsprogramm für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 2025/26 (zum Download des Flyers bitte klicken

Weltweite Entwaldung stoppen - ohne sinnlose Bürokratie dort aufzubauen, wo das Problem nicht existiert!

03. September 25

Wir leben für den Wald! Unsere Mitglieder setzen sich gemeinsam mit uns und den Förstern der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten täglich für den Erhalt unserer Wälder ein. Unser Ziel ist es, unsere Wälder fit für den Klimawandel zu machen und nachhaltig mit Rücksicht auf Natur und Umwelt unseren heimischen Rohstoff Holz zur Verfügung zu stellen. Wir wollen die Bauwende genauso wie die Energiewende schaffen. Wir wollen eine Heimat, die auch für unsere Enkel noch liebens- und lebenswert ist.

Wir wissen, dass das leider nicht überall auf der Welt so ist. Jedes Jahr werden große Waldflächen zerstört – auch für die landwirtschaftliche Produktion. Wir unterstützen das Ansinnen der EU, darauf zu achten, wie Produkte, die auf den EU-Markt kommen, erzeugt werden. Dabei müssen natürlich auch die Gleichbehandlungsgrundsätze der WTO eingehalten werden.

Dieses kann aber auch so gestaltet werden, dass dort, wo es nachweislich über Jahrzehnte hinweg keine Entwaldung und Waldzerstörung gibt, es nicht zur Überregulierung und Bürokratieaufbau zu Lasten von kleinflächigen Familienstrukturen und heimischen Wirtschaftskreisläufen kommt, sondern das Problem dort angegangen wird, wo es besteht.

Das wäre ganz einfach möglich: Bei der EUDR, der Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten, muss eine Null Risiko Kategorie für Länder ohne Entwaldungsproblem eingeführt werden, die keine individuelle Sorgfaltserklärung mit Georeferenzierung, sondern die Vergabe einer einheitlichen Referenznummer auf Bundesland- oder Bundesebene ermöglicht. Damit wird es der nachgelagerten Wertschöpfungskette erlaubt, den Ursprung des geernteten Holzes nachzuweisen. Diese eine Referenznummer muss, wie in der EUDR vorgesehen, für alle bei uns vorkommenden Baumarten gelten. Denn wir lösen das Problem der weltweiten Entwaldung nicht, indem wir bei uns unsinnige Bürokratie aufbauen - mit erheblichen Folgen für unsere nachhaltige Holzverwendung, den Holzbau, die Waldpflege und den so wichtigen Waldumbau.

Wir - die bayerischen Waldbesitzervereinigungen und Forstbetriebsgemeinschaften bei denen rund 182.000 Waldbesitzende mit einer Waldfläche von 1,43 Mio. Hektar Mitglied sind - fordern die EU-Kommission, EU-Parlamentarier und Deutschland auf, endlich zu Handeln. Statt fauler Ausreden, sinnloses Rumdoktern und Aussitzen von wirklichen Problemen ist es höchste Zeit, sinnvolle und effiziente Lösungen zu schaffen.

EUDR Entwaldungsverordnung

Veranstaltungshinweis: Waldführung zum Thema „Klimawald/Waldumbau“

28. Juni 25

„Nach draußen“ geht es wieder bei der nächsten KlimaAktion. Richard Kral vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bietet eine Wanderung durch einen Klimawald bei Gustenfelden mit Kurzvorträgen und Aktionen an. Er wird viel Wissenswertes über die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald sowie Maßnahmen für einen gelingenden Waldumbau berichten. Das Angebot richtet sich nicht nur an Waldbesitzer, sondern an alle, die sich für die Gesundheit und Zukunftsfähigkeit der Wälder interessieren. Die Wanderung findet am Samstag, 28. Juni, von 9 bis 12 Uhr statt. Weitere Informationen dazu und den Klimawochen allgemein sowie die Anmeldung sind unter www.landratsamt-roth.de/klimaaktionen zu finden und können telefonisch unter der Nummer (09171) 81 1376 erfragt werden.

Samstag, 28.06. von 9 bis 12 Uhr

Ort: Gustenfelden / Oberbaimbach

Wanderung durch den Klimawald mit Kurzvorträgen und Aktionen

Die Teilnahme ist kostenlos

Richard Kral, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Anmeldung erforderlich, genauer Treffpunkt wird den Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt

Weitere Informationen sowie Anmeldungen unter: www.landratsamt-roth.de/klimaaktionen

Verbundprojekt „Trinkwasser & Klimawald“ vorgestellt

16. April 25

In den Trinkwasserschutzgebieten bei Wassermungenau-Beerbach hat der Fokus auf vor-bildliche Bewirtschaftung – auch über den gesetzlichen Rahmen hinaus – bereits Traditi-onscharakter: schon seit über 25 Jahren beteiligen sich hier über 50 ansässige Landwirte an einer freiwilligen Kooperationsvereinbarung der Reckenberg-Gruppe zur Eingrenzung der Nitratbelastung auf das dortige Grundwasser. Der langjährige Erfolg dieses Programmes ist unter anderem an der Mehrung von Blühwiesen zu erkennen, von welchen auch der örtliche „Wasserschutz-Honig“ als eigenständige Marke stammt.

Die komplette Pressemitteilung als Kurzfassung: PM-WasserWald-Wassermungenau - Kurzfassung.

Digitale Forstförderung ab 2025 – Jetzt vorbereiten!

19. März 25

Ab dem 1. Juli 2025 müssen Anträge für waldbauliche Maßnahmen wie Wiederaufforstung, Waldpflege oder Naturverjüngung digital über das Waldförderportal in iBALIS gestellt werden. Dafür sind eine Betriebsnummer und eine PIN erforderlich. Wer noch keine Betriebsnummer besitzt oder seine Daten aktualisieren muss, sollte dies frühzeitig erledigen.

Erfahren Sie, wie der digitale Antragsprozess funktioniert und welche Schritte notwendig sind, um Ihre Fördermittel schnell und unkompliziert zu erhalten.

Mehr dazu unter dem Menüpunkt Waldwissen.

Ein herzliches Hallo an alle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, Kolleginnen und Kollegen!

17. März 25

Mein Name ist Han-Nah Kufner und ich bin seit dem 14. Februar 2025 als Waldumbaukraft am AELF Roth-Weißenburg tätig, unterstütze aber auch meinen Kollegen Herrn Helmstetter im Forstrevier Abenberg. Geboren und verwurzelt im Landkreis Regensburg habe ich an der Hochschule Weihenstephan in Freising Forstingenieurwesen studiert und anschließend den staatlichen Vorbereitungsdienst abgeleistet. Nachdem ich die meiste Zeit in Niederbayern und in meiner Oberpfälzer Heimat verbracht habe, bin ich nun gespannt, Mittelfranken mit all seinen Facetten kennenzulernen.

Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit und Zusammenarbeit!

Han-Nah Kufner

Han-Nah Kufner

Sachbearbeitung Waldumbauoffensive

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth-Weißenburg i. Bay.

Johann-Strauß-Straße 1

91154 Roth

Telefon: +49 9171 8421055

Mobil: +49 172 8977593

Han-Nah.Kufner@aelf-rw.bayern.de

Vorstellung Han-Nah Kufner

Sehr geehrte Mitglieder der FBG Heideck-Schwabach,

17. März 25

mein Name ist Dominic de Hasque und seit dem 1. März bin ich Leiter des Forstrevier Spalt am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth-Weißenburg i. Bay. Bis zum 28. Februar war ich als Revierleiter am AELF Ansbach tätig und übernehme nun die Nachfolge von Karl Engelhardt im Revier Spalt, welches die Gemeinden Spalt und Abenberg umfasst.

Neben der Beförsterung der Stadtwälder Spalt und Abenberg bin ich auch für die Beratung der Privatwaldbesitzerinnen und -besitzer in diesen Gemeinden zuständig.

Ein Arbeitsschwerpunkt im Privatwald ist der Waldumbau. Überalterte Nadelholzbestände leiden zunehmend unter Hitze und Trockenheit, was durch die voranschreitende Klimakrise verstärkt wird. Steigende Jahresmitteltemperaturen, Extremwetterereignisse wie Dürre und Stürme sowie eine Verschiebung der Niederschlagsverteilung in das zunehmend milde Winterhalbjahr führen zu standörtlichen Veränderungen, die einen forstwirtschaftlich sinnvollen Anbau von Nadelhölzern in der Zukunft erschweren.

Deshalb ist es notwendig, hitze- und trockenheitsresistentere, also klimatolerante Laubhölzer wie Eiche und Buche in den Beständen zu etablieren. Diese müssen die Nadelholzbestockung bis zum Ende des Jahrhunderts überwiegend ersetzen.

Die Bayerische Forstverwaltung unterstützt die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in diesem Prozess durch kostenfreie forstliche Vor-Ort-Beratung sowie durch finanzielle Förderung.

Für eine solche Beratung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich bei Bedarf!

Dominic de Hasque

Dominic de Hasque

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth-Weißenburg

Johann-Strauß-Straße 1

91154 Roth

Forstrevier Spalt

Tel: +49 9171 842 3010

Mobil: +49 160 5820 106

Dominic.deHasque@aelf-rw.bayern.de

https://www.waldbesitzer-portal.bayern.de/service/foersterfinder/index.html

Vorstellung Dominic de Hasque

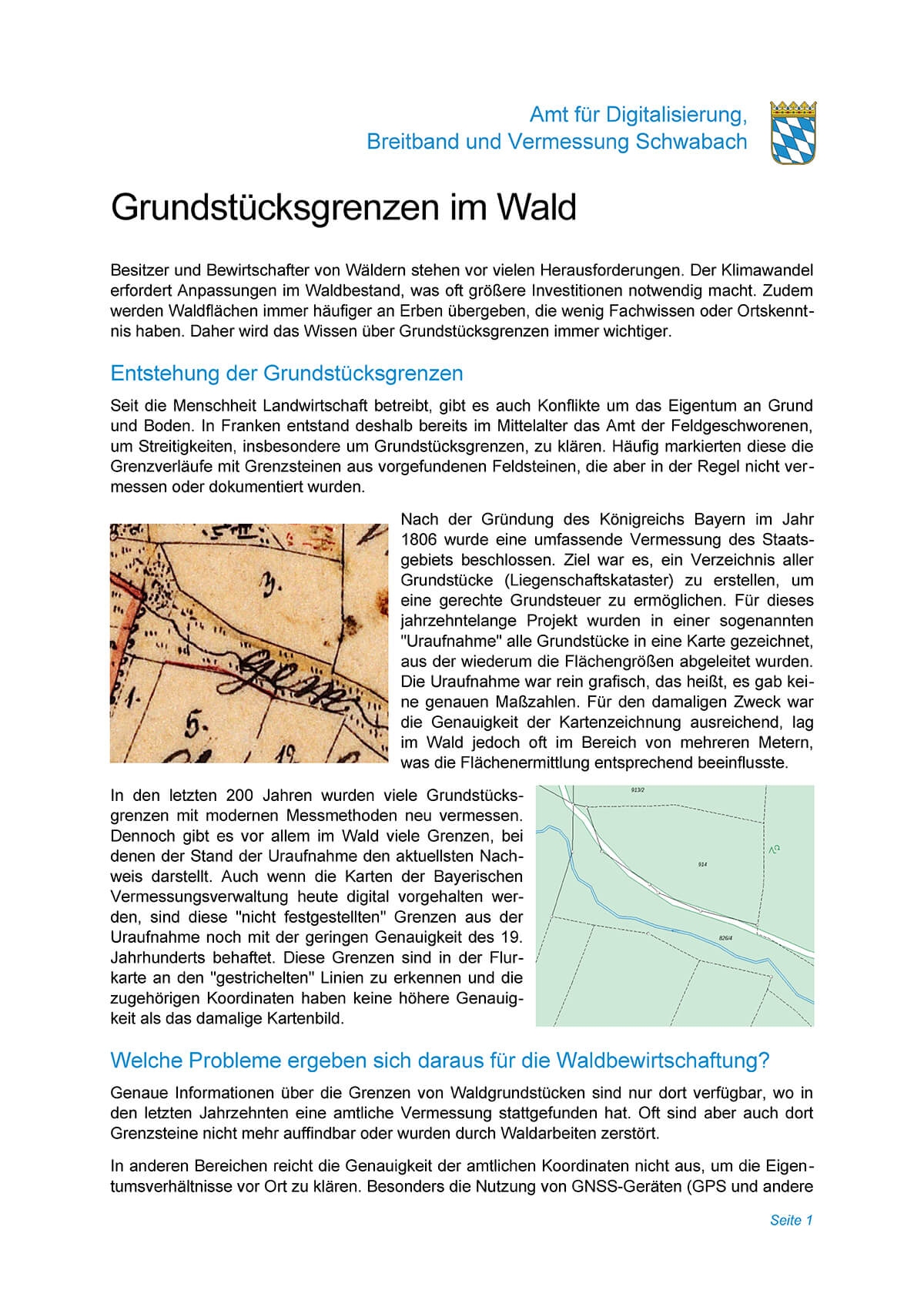

Grundstücksgrenzen im Wald

13. Jan. 25

Grundstücksgrenzen im Wald spielen eine zentrale Rolle für Waldbewirtschaftung und -umbau. Historische Ungenauigkeiten und fehlende Grenzsteine erschweren vielerorts die Planung. Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Schwabach unterstützt mit Grenzfeststellungen, Neumessungen und Waldneuordnungen. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen und Lösungen – das vollständige Dokument finden Sie unter dem Menüpunkt Waldwissen.

Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung der FBG

7. Januar 25

die Forstbetriebsgemeinschaft Heideck/Schwabach e.V. führt am

Freitag, den 07.März 2025, um 13.00 Uhr,

in der Aula des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,

91154 Roth, Johann-Strauß-Str. 1

ihre diesjährige Jahreshauptversammlung durch.

Tagesordnung:

- Eröffnung und Begrüßung – Thomas Harrer, 1. Vorsitzender

- Grußworte der Ehrengäste

- Fachvortrag “Aktive Waldbewirtschaftung und Holznutzung im Konflikt mit Politik und Gesellschaft-Ursachen und Lösungsansätze”.

Referent: Alexander Bogner, Geschäftsführer Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern gGmbH mit pro-Holz Bayern. - Berichte über das abgelaufene Jahr 2024 – GF Stromberger

- Geschäftsbericht

- Kassenbericht

- Bericht Kassenprüfer, Entlastung Vorstand, Ausschuss und GF

- Haushaltsplan 2025 – GF Hans Stromberger

- Holzmarkt aktuell – GF Hans Stromberger

- Sonstiges, Wünsche und Anträge

Forstministerin Kaniber zur Bundeswaldinventur: Ergebnisse bestätigen eindrucksvoll Bayerns erfolgreiche Waldpolitik

08. Okt. 24

(08. Oktober 2024) München – Bayerns Wälder werden immer älter, vielfältiger, naturnäher und reicher an Laubbäumen und Totholz. Das belegen die landesweiten Ergebnisse der Bundeswaldinventur (BWI), die Forstministerin Michaela Kaniber heute vorgestellt hat.

"Die Ergebnisse sind eine eindrucksvolle Bestätigung für unseren bayerischen Weg in der Waldpolitik. Sie zeigen, wie erfolgreich und konsequent in Bayern seit vielen Jahren der Aufbau stabiler, zukunftsfähiger Wälder vorangetrieben wird", so die Ministerin. Zu verdanken sei der Erfolg dem großen und leidenschaftlichen Engagement der Waldbesitzer, der engen Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung und dem klaren eigentumsorientierten Weg der bayerischen Waldpolitik. "Wir können unsere Wälder und ihre lebenswichtigen Leistungen für uns Menschen nur dann sichern und für kommende Generationen erhalten, wenn wir sie auf Dauer aktiv pflegen und bewirtschaften. Dabei unterstützen wir in Bayern nach Kräften unsere Waldbesitzer, anstatt sie durch immer neue Vorgaben zu gängeln und zu bevormunden", betonte die Forstministerin.

Besonders erfreulich ist laut Kaniber, dass in Bayerns Wäldern immer mehr Laubbäume stehen: ihr Anteil hat um fast drei Prozentpunkte auf gut 38 Prozent zugenommen. In den jüngeren Waldbeständen liegt er inzwischen sogar bei rund 60 Prozent. "Diese Entwicklung zeigt, dass in Bayern der Waldumbau längst auf Hochtouren läuft. Allein in den vergangenen zehn Jahren haben Bayerns Waldbesitzer und Förster unter großem finanziellem Aufwand rund 150 000 Hektar klimafeste, zukunftsfähige Mischwälder aufgebaut", unterstrich Kaniber. Während der Freistaat sie dabei maximal unterstütze, fahre der Bund nach langer Hängepartie seine Hilfen deutlich zurück. "Nur noch 90 statt 125 Millionen Euro – ein fatales Signal für die Zukunft der Wälder", ergänzte die Ministerin.

Sorgen bereitet der Ministerin, dass die bayerischen Wälder immer holzreicher werden: "Zu hohe Holzvorräte machen unsere Wälder instabiler und anfälliger für Stürme, Trockenheit und Insektenbefall." Seit der letzten Inventur 2012 ist der Holzvorrat in den bayerischen Wäldern auf durchschnittlich 405 Kubikmeter pro Hektar angestiegen. In Bayerns Wäldern stehen damit aktuell mehr als eine Milliarde Kubikmeter Holz. Ministerin Kaniber: "Bei uns im Freistaat besteht wahrlich kein Mangel an Holz. Deshalb müssen wir nicht weniger, sondern mehr Holz nutzen als bisher. Dem Klimaschutz kommt das gleich mehrfach zugute: Die Wälder werden stabiler, der Waldumbau wird beschleunigt und die Holzverwendung sowie die damit einhergehende langfristige Kohlenstoff-Speicherung werden gestärkt." Allen Bestrebungen, Forstwirtschaft zu beschränken und die Wälder sich selbst zu überlassen, erteilte die Ministerin erneut eine klare Absage: "Großflächige Stilllegungen bremsen den Aufbau zukunftsfähiger Wälder aus und sind ein Bärendienst für Walderhalt, Klimaschutz und Wirtschaftskraft."

Die BWI liefert im zehnjährigen Turnus fundierte Daten zur Entwicklung und zum Zustand der Wälder in Deutschland. Für die aktuelle Erhebung haben Försterinnen und Förster an landesweit rund 8 000 Aufnahmepunkten rund 100 000 Bäume vermessen und Informationen zur Waldentwicklung erhoben. Detailinformationen zur BWI sowie eine ausführliche Infobroschüre gibt es unter www.bundeswaldinventur.bayern.de.

www.bundeswaldinventur.bayern.de

Termine diesjährige Gebietsversammlungen

14. Okt. 24

Die FBG führt auch in diesem Herbst/Winter wieder ihre sechs Gebietsversammlungen im gewohnten Rahmen durch. Zusätzlich zu den Infos der FBG ist auch immer der(die) jeweils zuständige Revierleiter(in) vom AELF Roth-Weißenburg mit interessanten Neuigkeiten mit dabei. Neu ist auch der Veranstaltungsort für die Versammlung am Dienstag den 19.11.2024. Mangels Lokalität in Kühedorf sind wir heuer erstmals im Gemeinschaftshaus Roth-Aurau, welches aber auch ausreichend Räumlichkeit bietet. Dieses befindet sich direkt neben der Feuerwehr in Aurau. Wir freuen uns auf rege Teilnahme und interessante Gespräche.

| Dienstag 5. November | Gasthaus Bauer-Keller, Greding |

| Donnerstag 7. November | Gasthaus Bierlein, Rohr |

| Dienstag 12. November | Gasthaus Winkler,Alfershausen |

| Donnerstag 14. November | Gasthaus Knäblein, Röttenbach |

| Donnerstag 19. November | Roth-Aurau, Gemeinschaftshaus |

| Mittwoch 20. November | Gasthaus Bayer. Hof, Spalt |

Beginn jeweils um 19.30 Uhr. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

Finger weg vom Bundeswaldgesetz!

18. Sept. 24

Die geplante Novellierung des Bundeswaldgesetzes stößt auf Widerstand. Kritiker bemängeln, dass die vorgesehenen Änderungen zu einer übermäßigen Bürokratisierung und Einschränkung der praxisnahen Waldbewirtschaftung führen würden. Seit seiner Einführung im Jahr 1975 bildet das aktuelle Bundeswaldgesetz eine solide Grundlage für eine effektive und nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder. Es kombiniert klare Regeln mit der erforderlichen Flexibilität, um den unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort gerecht zu werden und auf die Herausforderungen des Klimawandels angemessen reagieren zu können.

Die Kampagne "Finger weg vom Bundeswaldgesetz" setzt sich daher gegen eine Neufassung ein und gibt der Forstwirtschaft eine Stimme. Mithilfe von praxisnahen Beispielen und über soziale Netzwerke verbreiteten Botschaften sollen die Vielfalt und Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung geschützt und ein drohender Dschungel an neuen Vorschriften verhindert werden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist ein zentrales Anliegen: Interessierte können Inhalte aus dem Download-Bereich teilen oder eigene Handyvideos an info@waldgesetz-stoppen.de senden, um ihre persönlichen Perspektiven und Herausforderungen im Umgang mit dem Wald darzustellen.

Ziel ist es, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen: "Finger weg vom Bundeswaldgesetz!" Lassen Sie uns zusammen dafür eintreten, dass die bewährten Grundlagen unserer Waldbewirtschaftung erhalten bleiben und unnötige Einschränkungen vermieden werden.

Weitere Statements und Videos finden Sie auf https://www.unser-green-deal.de/waldgesetz-stoppen/.

EUROPAWAHL 2024: WALDEIGENTÜMER FORDERN STOPP DER EU-WALD-REGULIERUNGSOFFENSIVE

21. Mai 24

„Waldbewirtschaftung muss zurück in die Verantwortung der Mitgliedstaaten“ – Forderungspapier der deutschen Waldbesitzer zur Europawahl 2024 übt Kritik an der „überbordenden Zuständigkeit des EU-Umweltausschusses“

FÜNF FORDERUNGEN

FÜR EINE ZUKUNFTSFESTE WALDBEWIRTSCHAFTUNG

- Subsidiarität als Grundprinzip der EU stärken – Waldbewirtschaftung muss wieder zurück in die Verantwortung der Mitgliedstaaten

- Ganzheitlich denken und handeln – alle Öko- systemleistungen des Waldes berücksichtigen

- Bessere Rechtsetzung – Kontraproduktive Nebenwirkungen forstpolitischer EU-Initiativen vermeiden

- Fakten statt Meinungen – Forstpolitik wissensbasiert und faktenorientiert gestalten

- Mitwirkung praktizieren: Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in die Politikgestaltung einbinden

Das gesamte Schreiben finden Sie mit Klick auf das Bild.

Alle weiteren Informationen finden Sie direkt unter

https://www.waldeigentuemer.de/europawahl-2024-waldeigentuemer-fordern-stopp-der-eu-wald-regulierungsoffensive/

EU weite Petition gegen die Einführung der EUDR

18. April 24

Wir brauchen die Unterstützung Aller!!!

Liebe Mitglieder und am Wald Interessierte,

wie schon im Rundschreiben 1/2024 erläutert, soll ab Ende 2024 die EUDR (Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten) in Kraft treten und muss dann in der Praxis umgesetzt werden. Diese Verordnung wird uns als Zusammenschluss und jedem Waldbesitzer vor Ort bei der Holzvermarktung Sorgfalts-und Nachweispflichten zur Herkunft des Holzes auferlegen, die in einer Bürokratie und einem Personalaufwand sonders gleichen enden und keinerlei Nutzen für den Wald bringen. Ganz im Gegenteil: Der Lieferant kleiner Holzmengen wird ggf. ganz auf eine Vermarktung verzichten, weil er sich den unsinnigen Verwaltungsaufwand nicht auferlegen will.

Laut EU-Vorgaben sollen ab Ende 2024 alle Forstbetriebe ihre verkauften Holzmengen mit den Geokoordinaten des Grundstücks, auf dem das Holz geerntet wurde, der Holzmenge und -art sowie dem Produktionszeitraum an ein EU-Informationsportal melden und eine entsprechende Sorgfaltserklärung abgeben. Sie erhalten dann eine Referenznummer, die an den Käufer zu übermitteln ist. Nach den aktuellen Aussagen sollen womöglich auch die privaten Waldeigentümer ihrer Meldung einen Grundbuchauszug hinzufügen.

In Fachkreisen wird die EUDR als bürokratisches Monstrum, das für Deutschland völlig überflüssig ist, bezeichnet. Durch die bewährte nachhaltige Waldbewirtschaftung, Bundes- und Landeswaldgesetze und Zertifizierung existieren bereits seit langer Zeit normative, rechtliche und freiwillige Regelungen, die eine Entwaldung und Waldschädigung in Deutschland wirkungsstark verhindern.

Der Waldverband Österreich hat daher eine in der gesamten EU „offene Petition“ eingerichtet.

Diese Petition richtet sich an die EU-Kommission und das EU-Parlament mit der Kernforderung, dass die praxisfremde Ausgestaltung der EU-Entwaldungsverordnung dringend korrigiert und Ihre Umsetzung zunächst verschoben werden muss.

Es geht darum, möglichst viele Unterschriften zu sammeln. Jede Stimme zählt!! Wir brauchen Sie als Unterstützer damit unsere traditionsreiche Waldbewirtschaftung nicht in einer EU-Politik der Bevormundung und im Bürokratiesumpf versinkt!!

Zur Teilnahme einfach auf den Link klicken:

https://openpetition.eu/!qtmdr

Wir zählen auf Ihre Unterstützung im Interesse unseres Waldes und seiner Bewirtschafter.

Vielen Dank.

Energie-und Zukunftstag Landkreis Roth – Wir sind dabei !!

28. April 24

Der Landkreis Roth lädt unter dem Motto“Nachhaltig Handeln, Ressourchen schonen“ mit seinem Kooperationspartner dem Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Roth am Sonntag, den 28.April 2024 von 10 bis 17Uhr zum Energie-und Zukunftstag auf das Gelände des Berufschulzentrums Roth ein.

Die FBG Heideck-Schwabach ist als Aussteller mit dabei.

(Ausstellerverzeichnis, Stand 10)

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch !

Programm und Austellerverzeichnis herunterladen

Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung der FBG

6. März 24

die Forstbetriebsgemeinschaft Heideck/Schwabach e.V. führt am

Freitag, den 15.März 2024, um 13.00 Uhr,

in der Aula des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,

91154 Roth, Johann-Strauß-Str. 1

ihre diesjährige Jahreshauptversammlung durch.

Tagesordnung:

- Eröffnung und Begrüßung – Thomas Harrer, 1. Vorsitzender

- Grußworte der Ehrengäste

- Fachvortrag “Innovative Laubholzverwendung: Von A wie Antibiotika bis Z wie Zel lulosefaser”. Referent: Ludwig Lehner, Vorstandsvorsitzender Technikum Laubholz

- Berichte über das abgelaufene Jahr 2023- GF Stromberger

- Geschäftsbericht

- Kassenbericht

- Bericht Kassenprüfer, Entlastung Vorstand, Ausschuss und GF

- Haushaltsplan 2024 – GF Hans Stromberger

- Anpassung Mitgliedsbeitrag ab 2024

- Holzmarkt aktuell – GF Hans Stromberger

- Sonstiges, Wünsche und Anträge

Zuschüsse für die Schneebruch-Aufarbeitung

23. Januar 24

In Bayern können Waldbesitzer ab sofort für die Aufarbeitung von Schneeschäden Zuschüsse beantragen. Mit dieser Hilfe soll die Ausbreitung des Borkenkäfers in Waldbeständen eingedämmt werden, die von den Schneemassen der vergangenen Wochen stark geschädigt worden sind. Arbeiten Sie daher zügig bis zum Beginn der Käfersaison im Frühjahr alle abgebrochenen Baumkronen und Stammteile auf. Damit schützen Sie Ihren Wald vor Borkenkäferbefall. Für die Aufarbeitung von großen Schneeschäden hat die Bayerische Forstverwaltung befristet eine spezielle Förderung geöffnet.

Nachfolgende Voraussetzungen müssen gegeben sein:

- Befristung: Die Antragstellung erfolgt bis zum 29. Februar 2024 (Da- tum Antragseingang) bei den Revierleitern-innen der Bayer. Forstverwaltung. Die Fertigstellungsanzeigen müssen bis zum 31. März 2024 bei der Bewilligungsbehörde eingegangen sein. Die Be- willigungsbescheide sind entsprechend zu befristen. Eine Fristverlängerung ist nicht möglich.

- Flächigkeit: Es dürfen nur flächige Schäden (auch Nester) berücksichtigt werden. Eine Förderung von Einzelschäden ist nicht möglich.

- Bestandsalter: Die Pflege in Beständen, die die halbe Umtriebszeit be- reits überschritten haben, ist nicht förderfähig.

- Defizitär: Um den Einwänden des Obersten Rechnungshofes bezüglich einer Förderung der Pflege älterer Bestände Rechnung zu tragen, muss die Forstverwaltung bei Antragstellung gutachtlich feststellen und im Arbeitsplan dokumentieren, dass die Schadholzaufarbeitung nicht gewinnbringend erfolgen kann. Eine gewinnbringende Aufarbeitung und Vermarktung schließen die Förderung aus!!sr

- Kombinationsausschluss: Eine gleichzeitige Förderung des Schadhol- zes als „Vorbeugung und Bekämpfung rindenbrütender Insekten“ ist wie bei der Maßnahme JP < 15 m nicht zulässig, da die Förderung ein waldschutzwirksames Behandeln voraussetzt.

Die eigene Waldkompetenz ausbauen – Das neue Kursprogramm der Waldbauernschule für 2024 ist da

Pressemitteilung der Bayerischen Waldbauernschule

Kelheim, 25. Oktober 23

Wer selbst Wald besitzt und diesen nach aktuellen forstwissenschaftlichen Erkenntnissen pflegen, durchforsten und klimafit aufbauen möchte, kann sich dafür an eine zentrale Anlaufstelle wenden: die Bayerische Waldbauernschule (WBS) in Kelheim bietet ein breites Fortbildungsprogramm für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer an. Aktuell ist das neue Kursprogramm der WBS für das Jahr 2024 erschienen.

Hier ein kleiner Einblick in das Kursangebot: Umfassende Kompetenz für die Waldbewirtschaftung vermittelt der dreiwöchige „Grundkurs Waldwirtschaft“, der von der WBS bereits über 350-mal durchgeführt wurde und auch in einzelnen Wochenmodulen belegt werden kann. Er ist der „Klassiker“ für landwirtschaftliche Hofnachfolgerinnen und Hofnachfolger, aber auch für besonders interessierte (Groß-)Privatwaldbesitzer und ermöglicht detailreiche Einblicke in eine fachgerechte Waldbewirtschaftung. Beim 3-Tageskurs „Waldbestände pflegen und durchforsten“ werden verschiedene Pflege- und Durchforstungskonzepte kompakt und praxisgerecht vermittelt, auch Auszeichnungsübungen gehören dazu. Das Thema „Verkehrssicherungspflicht im Wald“ wird immer wichtiger: während eines 2-Tageskurses wird es intensiv beleuchtet. Neu in das Kursprogramm aufgenommen wurde der 2-Tageskurs „Aktuelles für forstliches Personal des Körperschafts- und Großprivatwaldes“, die Themen Waldbau, forstliche Förderung, aber auch technische Neuerungen stehen dabei im Mittelpunkt.

Bequem vom Sofa aus können Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Online-Kursen der WBS ihr Waldwissen erweitern. Die Kurse dauern meist eineinhalb Stunden. Erstmals wird der Kurs „Waldnaturschutz für Einsteiger“ in diesem Format angeboten. Der Kurs „Wiederbestockung von Schadflächen“ wird genauso wie zum Beispiel der Kurs „Grundkenntnisse für ‚neue‘ Waldbesitzende in 100 Minuten“ fortgeführt.

Bei den Waldtechnikkursen der WBS dreht sich alles um die praktische Waldarbeit. Der 3-tägige Kurs „Seilwindenunterstützte Fällung mit Königsbronner-Anschlagtechnik und Darmstädter Seilzugtechnik“ gewinnt vor allem in Hinblick auf zunehmendes Kronentotholz und die dadurch erhöhte Unfallgefahr an Bedeutung. Die Seilwinde wird auch beim 2-Tages-Kurs „Arbeiten mit der Seilwinde“ detailliert erklärt. Der richtige Umgang mit dem Rückewagen will ebenso gelernt sein, hierzu bietet der Kurs „Arbeiten mit dem Rückewagen“ Gelegenheit. Natürlich werden im Jahr 2024 auch wieder zahlreiche Motorsägenkurse, vom Basis- bis zum Fortgeschrittenenkurs angeboten.

Für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (FZus) gibt es an der WBS ebenfalls spezielle Fortbildungsangebote wie den Kurs „Erfolgreiche Kooperation zwischen FZus und Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“, den die Staatliche Führungsakademie durchführt.

Die Anmeldung für die Kurse ist unter https://www.waldbauernschule.bayern.de/ (WBS-Shop) oder per Telefon 09441 6833-0 möglich. Auf der WBS-Homepage steht das neue Kursprogramm 2024 auch zum Download bereit. Bei vielen forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen und ÄELF ist es auch als Druckversion erhältlich oder kann direkt bei der Waldbauernschule zum Versand angefordert werden.

AELF Roth-Weißenburg bietet wieder ein Bildungsprogramm für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer an. Wir bitten um rege Teilnahme!

23. Oktober 23

Mit einer Seminarreihe rund um das Thema Wald und Forstwirtschaft wollen wir Ihnen einen Querschnitt der für die Waldbewirtschaftung wichtigen forstlichen Themen bieten. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie erst kürzlich „neu“ Waldbesitzerin oder Waldbesitzer geworden sind oder ob Sie sich bereits seit langen Jahren mit der Bewirtschaftung eines Waldes befassen. Für die einen kann unser Angebot ein Einstieg in die vielfältigen Aspekte von Wald und Forstwirtschaft sein, für die anderen wird bisher Angewandtes vielleicht bestätigt oder auch um zusätzliche Aspekte bereichert.

In sieben Abendeinheiten und sechs Exkursionen bieten wir einen bunten Strauß an forstlich interessanten Themen.

https://www.aelf-rw.bayern.de/bildung/forstwirtschaft/313400/index.php

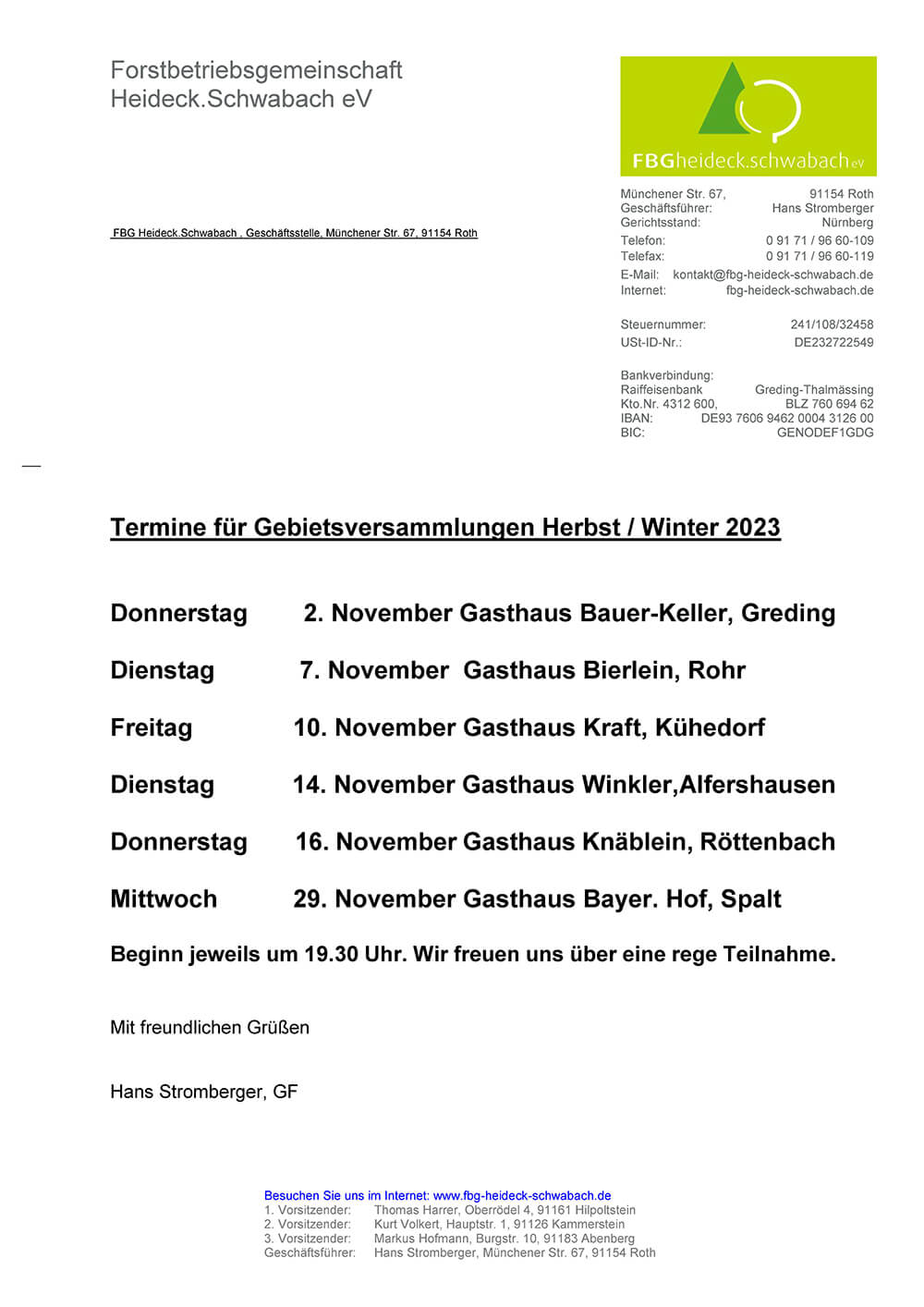

Termine Gebietsversammlungen Herbst / Winter 2023

18. Oktober 23

| Donnerstag 2. November | Gasthaus Bauer-Keller, Greding |

| Dienstag 7. November | Gasthaus Bierlein, Rohr |

| Freitag 10. November | Gasthaus Kraft, Kühedorf |

| Dienstag 14. November | Gasthaus Winkler, Alfershausen |

| Donnerstag 16. November | Gasthaus Knäblein, Röttenbach |

| Mittwoch 29. November | Gasthaus Bayer. Hof, Spalt |

proHolz Bayern bitte um Ihre Teilnahme in den Sozialen Medien

17. Oktober 23

Weitere Informationen finden Sie auch unter:

https://proholz-bayern.de/.

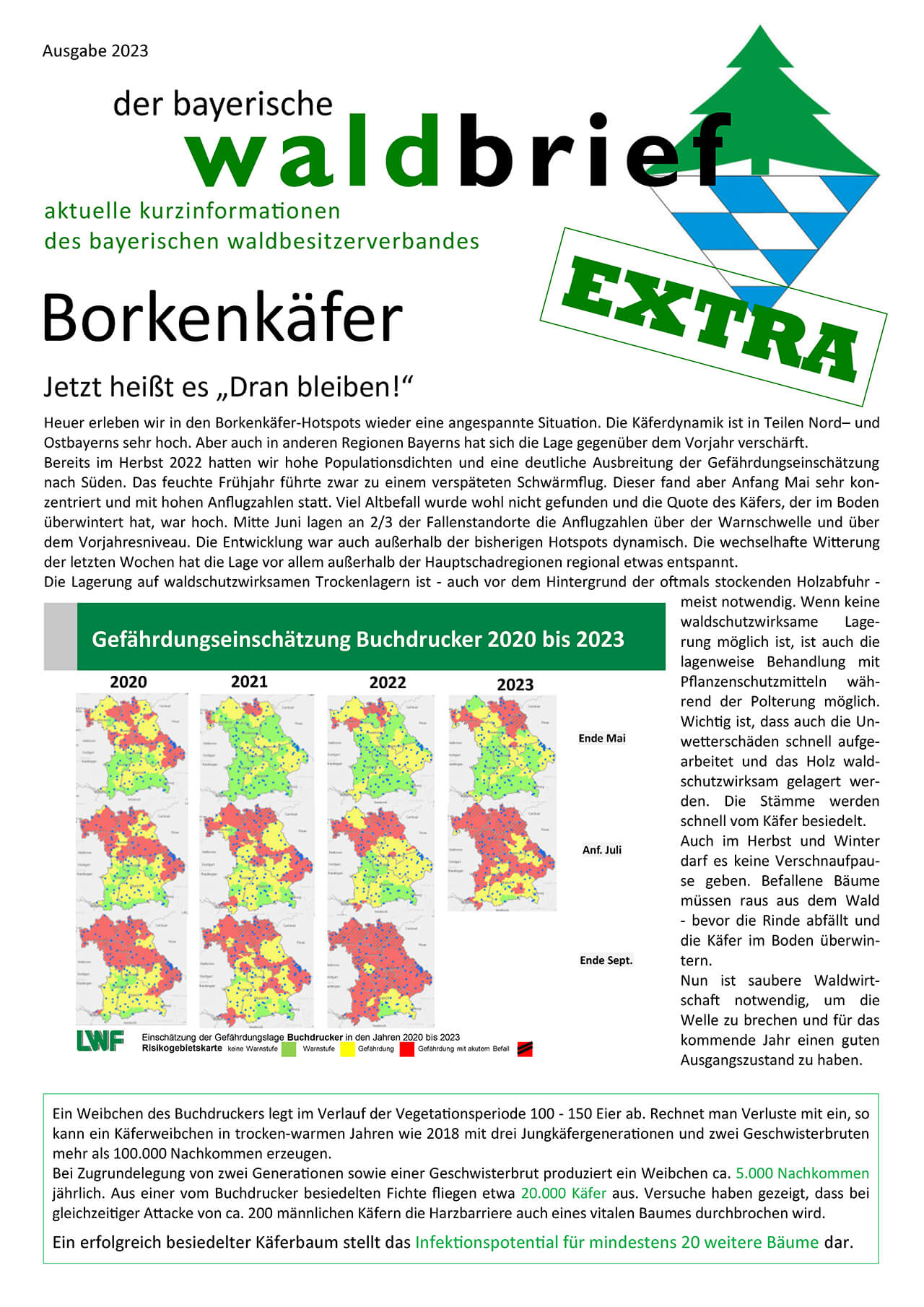

Borkenkäfer aktuell - Informationen des bayerischen Waldbesitzerverbandes - Waldbrief extra

14. September 23

Die Borkenkäfersituation im südlichen Vereinsgebiet ist angespannt mit steigenden Schadholzmengen. Der bayer. Waldbesitzerverband hat in seinem Waldbrief „Borkenkäfer Extra“ alle wichtigen und nützlichen Informationen zu diesem Thema für Betroffene anschaulich zusammengefasst.

Bitte nutzen Sie diese gute Möglichkeit zur Information über ein permanent aktuelles Forstthema.

Einfach anklicken und herunterladen.

Information zur Lagerung von Schadholz auf in die Förderung einbezogenen landwirtschaftlichen Flächen

23. August 23

Aufgrund des teilweisen hohen Anfalls insbesondere von Borkenkäferholz und der durch die Werksferien von Sägewerken in einigen Regionen erschwerten Anlieferungsmöglichkeiten möchten wir Sie auf die Voraussetzungen zur förderunschädlichen Lagerung von Schadholz auf landwirtschaftlichen Flächen hinweisen.

Grundsätzlich stellt die Lagerung von Holz auf landwirtschaftlichen Flächen eine nicht-landwirtschaftliche Tätigkeit dar und ist nur unter bestimmten Voraussetzungen mit landwirtschaftlichen Fördervorgaben vereinbar. Außerhalb der Vegetationsperiode (beim Dauergrünland) bzw. im Zeitraum nach der Ernte bis zur Bestellung (bei Ackerland) ist grundsätzlich auch eine mehrwöchige bis mehrmonatige Holzlagerung möglich.

Innerhalb der Vegetationsperiode (bei Dauergrünland) bzw. im Zeitraum zwischen Bestellung und Ernte (bei Ackerland) ist eine Lagerung nur dann möglich, wenn diese nicht länger als 14 aufeinanderfolgende Tage dauert oder insgesamt nicht mehr als 21 Tage im Kalenderjahr umfasst. Voraussetzung für die Förderunschädlichkeit ist, dass die Holzlagerung zu keiner Zerstörung der Kulturpflanze bzw. der Grasnarbe, zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung des Bewuchses oder zu einer wesentlichen Minderung des Ertrags sowie zu keinem Verstoß gegen Konditionalitätsvorgaben führt.

Die Holzlagerung ist vom Landwirt mindestens 3 Tage im Voraus beim AELF anzuzeigen. Die Meldung erfolgt online im iBALIS unter dem Menü „Meldungen/Anzeigen“ „Nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit“.

Lagerung von Schadholz in Fällen höherer Gewalt

In den weit überwiegenden Fällen kann mit der o. g. Regelung Schadholz förderunschädlich auf landwirtschaftlichen Flächen gelagert werden (z. B. auf einem abgeernteten Weizenfeld). In Ausnahmefällen kann es allerdings sein, dass im Betrieb keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen. Sofern ein Fall höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände vorliegt, ist die Lagerung von Schadholz auch abweichend von der o. g. Regelung möglich. Zuständig für die Anerkennung eines Falls höherer Gewalt/außergewöhnlicher Umstände in Folge extremer Witterungsverhältnisse sind die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF). Betriebe, die einen Fall höherer Gewalt bzw. außergewöhnlicher Umstände geltend machen wollen, haben dies dem zuständigen AELF möglichst vor der Inanspruchnahme, spätestens jedoch innerhalb von 15 Werktagen nach dem Zeitpunkt, ab dem der Antragsteller dazu in der Lage ist, mitzuteilen und nachzuweisen.

Information zur Lagerung von Schadholz auf in die Förderung einbezogenen landwirtschaftlichen Flächen

Aus Mittelfranken wird wieder Unterfranken – Wechsel zurück in die Heimat

31. Juli 23

Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,

nach fünfeinhalb Jahren forstlicher Tätigkeit im Landkreis Roth möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Im Februar 2018 habe ich zusammen mit meinem Kollegen Jonas Herrmann den Dienst am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth angetreten und das Forstrevier Rothsee übernommen. Es standen direkt große Projekte an. So übernahm ich bereits im Jahr 2018 nach wenigen Wochen am AELF Roth direkt als Projektförster die Koordination und Durchführung des Waldumbau-Projektgebietes Büchenbach-Walpersdorf. Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit insgesamt lag in der Beratung und Unterstützung von privaten Waldbesitzenden und der Betreuung der drei Gemeindewälder Allersberg, Schwanstetten und Wendelstein, im Rahmen dessen ich viele von Ihnen kennenlernen durfte. Bestimmendes Thema in all der Zeit und über alle Waldbesitzarten hinweg war und ist der Waldumbau. Das Thema, das Sie als Waldbesitzende und uns als Bayerische Forstverwaltung jeden Tag neu vor Herausforderungen stellt. Ich hoffe ich konnte Ihnen dabei und bei all Ihren Fragen zum Wald Berater und Unterstützung sein und helfen die Herausforderungen meistern zu können.

Über fünf Jahre bin ich als Wochenendpendler wöchentlich 200 km von Unterfranken nach Roth und 200 km zurück gependelt. Nun hat sich - nach dem Wechsel des Kollegen Jonas Herrmann im Frühjahr - auch für mich die Chance ergeben innerhalb der Bayerischen Forstverwaltung einen anderen, heimatnahen Dienstposten zu übernehmen. So werden ich nun zum 01.08.2023 zurück nach Unterfranken an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt – meinem Heimat-AELF - wechseln.

Ihre Betreuung durch das Forstrevier Rothsee ist jedoch sichergestellt und weiterhin unter den bekannten Telefonnummern erreichbar. Herr Forstoberinspektor Tom Mair steht Ihnen ab sofort vertretungsweise als Ansprechpartner für das Revier zur Verfügung. Zum Herbst 2023 erwarten wir die feste Wiederbesetzung mit einem neuen Revierleitenden für das Revier.

Ich möchte mich bei allen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern, den Bürgermeistern und Ansprechpartnern in den Rathäusern und Bauhöfen der Gemeinden Allersberg, Schwanstetten und Wendelstein, den Forstbetriebsgemeinschaften Roth und Heideck-Schwabach, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kollegialbörden, sowie bei allen Kolleginnen und Kollegen am AELF Roth-Weißenburg i.Bay., für die gute Zusammenarbeit, das entgegengebrachte Vertrauen und das angenehme und kollegiale Miteinander bedanken.

Vielen Dank für fünfeinhalb spannende, lehrreiche und großartige Jahre!

Lukas Ullrich

Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ - PEFC Zusatzmodul

31. Mai 23

Im vergangenen Jahr ist das neue Förderprogramm des Bundes „Klimaangepasstes Waldmanagement“ gestartet. Waldbesitzende können hier Prämienzahlungen von bis zu 100 Euro pro Hektar und Jahr erhalten, wenn sie konkrete Kriterien bei der Waldbewirtschaftung umsetzen bzw. berücksichtigen. Die Einhaltung dieser Kriterien kann u.a. über eine Zusatzzertifizierung, die sogenannte PEFC-Fördermodulzertifizierung (PEFC-FöMo), nachgewiesen werden.

Wir als FBG Heideck-Schwabach e.V. werden unseren Mitgliedern die Teilnahme am Fördermodul ermöglichen. Wer bereits einen positiven Förderbescheid erhalten hat, meldet sich bitte bei uns!

Die bereitgestellten Mittel werden wohl noch bis in den August 2023 über die Länderkontingente vergeben. Für den Freistaat Bayern sind noch Fördermittel verfügbar. Danach werden die Fördermittel außerhalb der Länderkontingente nach Eingangsdatum des Antrages bei der FNR vergeben. Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, die das Förderprogramm in Anspruch nehmen möchten, sollten zeitnah einen Antrag bei der FNR stellen. Alle Informationen zum Förderprogramm sowie zum Online-Antrag finden Sie hier.

Informationen zur FöMo Zertifizierung finden Sie auf der Homepage von PEFC Bayern www.pefc-bayern.de.

Verbot von Holzenergie im Neubau weitgehende Verhinderung im Bestand

20. April 23

Das Bundeskabinett hat gestern den Entwurf eines Gebäudeenergiegesetzes (verabschiedet. Biomasseheizungen im Neubau, also auf Basis von Holz in Form von Pellets, Hackschnitzeln und Scheitholz sollen zur Erfüllung des 65 Zieles von erneuerbaren Energ ien im Heizungsbereich verboten werden. Für den Heizungstausch im Bestand bleibt Holz als Rohstoff zulässig, allerdings nur in Kombination mit Solarenergie, Pufferspeicher und dem Einbau staubmindernder Techniken. Im Neubau wird damit die Zentralheizung mit Holz oder Pellets verboten und im Bestand erheblich verteuert und erschwert.

"In vielen Fällen darf ein Waldbesitzer Energieholz aus seinem eigenen Wald nicht mehr zur Beheizung seines eigenen Hauses verwenden“ so Josef Ziegler, der Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes, als erste Reaktion auf den Kabinettsbeschluss. Dieser Kabinettsbeschluss ist deshalb ein Schock für die 500.000 Waldbesitzerfamilien in Bayern.

In den nächsten Jahrzehnten muss der Hauptteil unserer vorratsreichen Fichten und Kiefernwälder umgebaut werden Im Zuge des anstehenden Baumartenwechsels fallen große Mengen an Nebenprodukten an, für die künftig kaum noch Verwertungsmöglichkeiten bestehen. Einnahmen fallen weg, die dringend für die Kosten des Waldumbaus benötigt werden.

„In Zukunft entsteht das CO2 im Wald durch natürliche Verrottung. Dieser Gesetzentwurf verlangsamt die Anpassung unserer Wälder an ein wärmeres Klima. Ein ganz schlimmer Vorschlag im Hinblick auf den Klimaschutz“ so Ziegler.

Waldbesitz erinnen und Waldbesitzer die Landwirte und die ländliche Bevölkerung werden sich das nicht bieten lassen und breiten Widerstand gegen diese Pläne leisten.

Ab 1.1.2024 soll folgendes gelten:

- Keine Anerkennung von Holz als erneuerbare Energiequelle für das „65%-Ziel“ im Neubau; damit wären Pellet-, Scheitholz- und Hackschnitzelzentralheizungen im Neubau verboten.

- Kleinere Gebäudenetze bis 16 Wohneinheiten werden dabei wie eine Einzelheizung bzw. ein Einzelgebäude betrachtet.

- Auch der Anschluss an eine bestehende Biomasse-Heizung bei Neubau in unmittelbarer Nähe (z. B. Bau von Altenteil bzw. Bau für Hofnachfolger) soll nicht möglich sein, obwohl der Anschluss an eine solche Holzheizung in unmittelbarer Nähe deutlich günstiger wäre.

- Im Gebäudebestand dürfte eine neue Holz-Zentralheizung nur in Kombination mit einer solarthermischen Anlage oder einer Photovoltaik-Anlage, einem Staubabscheider sowie einem Pufferspeicher eingebaut werden (Kombinationspflicht).

Das Gesetz ist in der jetzigen Form ein Frontalangriff gegen die Holzenergie und damit gegen den ländlichen Raum. Für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bedeutet der Gesetzentwurf einen enteignungsgleichen Eingriff, den eigenen Rohstoff energetisch zu nutzen.

Der Gesetzentwurf befindet sich seit letzter Woche im parlamentarischen Abstimmungsprozess. Daher ist es jetzt dringend erforderlich, dass Sie bei den Abgeordneten aus Ihrer Region gegen diese Diskriminierung unseres Rohstoffes Holz protestieren. Anbei finden Sie eine Übersicht über die bayerischen Abgeordneten der Regierungsparteien (Ampel-Koalition) im Deutschen Bundestag. Die Übersicht ist nach Wahlkreisen geordnet und enthält die jeweilige Webseite der Abgeordneten. Dort finden Sie jeweils die verfügbaren Kontaktdaten.

Alle Informationen sind auch online auf der Webseite des Waldbesitzerverbandes zu finden.

Auf der Homepage des Bayerischen Bauernverbandes findet zudem eine Online-Unterschriftenaktion zu diesem Thema statt: Einfach auf den Link klicken und beteiligen. https://www.bayerischerbauernverband.de/unterschriftenaktion-holz

Darüber hinaus möchten wir auf eine Online-Petition aufmerksam machen, die der ostbayerische Waldbesitzer Michael Franz auf der Kampagnenplattform "Change.org." gestartet hat.

Bisher wurden fast 70.000 Unterschriften gesammelt. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch hier teilnehmen.

Einfach auf den Link klicken und beteiligen:

Stoppt das geplante Gebäudeenergiegesetz! - Es ist der Todesstoß für unseren Wald!

Großer Bayerischer Waldtag am 25.6.2023 in Kelheim

25. Juni 23

Am 25. Juni 2023 laden die Bayerische Waldbauernschule und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg-Landshut zum Großen Bayerischen Waldtag in Kelheim ein. Es werden mehrere Tausend Besucher erwartet: Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer aus ganz Bayern und alle, die sich für die Themen „Wald-Forst-Holz“ interessieren.

Für Unterhaltung, Bewirtung und ein buntes Familienprogramm ist auf dem Festplatz am Pflegerspitz und bei der Waldbauernschule gesorgt, beide Standorte sind mit einem kostenlosen Shuttle-Bus verbunden.

Auf dem Volksfestplatz erwarten Sie zahlreiche Aussteller und Partner für Ihren Wald – von der Forsttechnik über Verbände bis hin zum modernen und historischen Handwerk. Schauen Sie Holzschnitzern und Bildhauern über die Schulter und informieren Sie sich über die Arbeit von Waldbesitzervereinigungen und Naturschutzverbänden. Mitmach-Aktionen machen den Tag zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Um 11 Uhr führt der Bayerische Waldbesitzerverband am Festplatz eine forstpolitische Veranstaltung im Festzelt durch.

Auf dem Goldberg feiert die Waldbauernschule im Rahmen des Waldtags zugleich ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Bayerische Waldbauernschule ist ein einzigartiges Gemeinschaftsprojekt von Freistaat und Verbänden zur Aus- und Fortbildung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Dort lädt ein ca. 2 Kilometer langer Parcours durch den Schulwald zur Erkundung ein. Zahlreiche praktische Vorführungen zur Waldbewirtschaftung und Waldpflege bieten einen Einblick in die Arbeit in Wald und Forst: Zu sehen sind unter anderem Forsttechnik und Spezialmaschinen, eine Mobilsäge, die Holzrückung mit Pferden und Baumkletterer. Auch kurze Fachvorträge und Hausführungen stehen auf dem Programm, außerdem gibt es waldpädagogische Aktionen für Kinder und Familien, Greifvogelvorführungen bringen Groß und Klein zum Stauen.

Weitere Informationen unter: www.aelf-al.bayern.de und www.waldbauernschule.bayern.de

Bayrischer Waldtag

Waldholz bleibt erneuerbar – Einigung im Trilog zu RED III

30. März 23

Nach einem Verhandlungsmarathon haben sich die Trilog-Partner (EU-Kommission, EU-Parlament und Rat) auf ein Ergebnis zu RED III - der Erneuerbare Energien Richtlinie der EU - geeinigt. Im Ergebnis bleibt Holz aus dem Wald ein erneuerbarer Energieträger. Was sich so logisch anhört, wurde von einzelnen Akteuren in Frage gestellt. Präsident Ziegler kommentierte in einer ersten Stellungnahme die Ergebnisse wie folgt:

„Wir sind dankbar, dass sich einzelne EU-Abgeordnete so vehement für die Interessen der 500.000 bayerischen Waldbesitzerfamilien eingesetzt haben. Dieses Engagement hat dazu geführt, grobe Fehlentscheidungen im Hinblick auf die Energie aus dem Wald noch rechtzeitig zu korrigieren“.

Der Entscheidung waren monatelange zähe Verhandlungen vorausgegangen. Nach den ersten Signalen im vergangenen Jahr, künftig Waldholz nicht mehr als erneuerbare Energie anzuerkennen, formierte sich massiver Widerstand auf der Fläche. Waldbesitzer aus ganz Europa protestierten gegen diese Pläne, die bedeutet hätten, Waldholz aus der Familie der erneuerbaren Energien auszuschließen.

„Unsere bayerische Forstwirtschaft war schon immer nachhaltig. Bei der Bewirtschaftung unserer Wälder fallen viele unterschiedliche Sortimente an, die alle hochwertig verarbeitet und genutzt werden. In Zeiten von Klimaveränderung, Rohstoff- und Energieknappheit wäre es fatal gewesen, dem Rohstoff Holz seinen Beitrag zum Klimaschutz abzusprechen. Dieser Fehler konnte vermieden werden“, so Präsident Ziegler.

Das Trilog-Ergebnis enthalte jedoch weitere Details, die in nationales Recht umgesetzt werden müssen. So werden u. a. Nachhaltigkeitskriterien erweitert und Verknüpfungen zu der europäischen Verordnung über Landnutzung und Forstwirtschaft (LULUCF) hergestellt. Auf nationaler Ebene gilt es jetzt diese Umsetzungsprozess zu begleiten und vernünftige Lösungen für die Forstwirtschaft zu finden.

Zurück in den Spessart

21. Februar 23

Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,

Im Februar 2018 habe ich meinen Dienst im Forstrevier Roth am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Roth angetreten. Das in Roth was vorwärts geht, habe ich gleich gemerkt: das Vegetationsgutachen 2018 stand vor der Tür und anschließend ging es gleich weiter mit dem Waldumbau-Projektgebiet Büchenbach-Walpersdorf.

Die mit Abstand größte Aufgabe hat mir und Ihnen ein lokaler Gewittersturm am 18.08.2019 gebracht. Hierbei haben sich die anfänglichen Meldungen zum Schadensausmaß ständig erhöht, sodass wir allein im Revier Roth von 80 – 100 ha Schadfläche ausgehen können. Die Wiederaufforstung hat uns alle vor eine große Herausforderung gestellt!

Die letzten 5 Jahre in Zahlen:

Mehr als 1500 Beratungen

Über 220 ha Waldumbau

Ca. 1,5 Mio. € Fördervolumen

Nach fünf interessanten und lehrreichen Jahren im Revier Roth, hat sich für mich die Chance ergeben an der Forstschule in Lohr am Main eine andere Stelle in der Bayerischen Forstverwaltung zu übernehmen. Für diese heimatnahe Stelle werde ich am 01.03.2023 zurück in den Spessart wechseln. Gleichzeitig läuft das Revier Roth jedoch wie gewohnt weiter und Herr Forstoberinspektor Tom Mair steht Ihnen als Ansprechpartner für das Revier Roth bereits ab Mitte Februar zur Verfügung.

Für die sehr gute Zusammenarbeit möchte ich mich bei allen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern, den Forstbetriebsgemeinschaften Roth und Heideck/Schwabach, den Bauhöfen und Rathäusern Büchenbach und Rednitzhembach, Stadtförster Thomas Deyerler und alle Kolleginnen und Kollegen im AELF Roth-Weißenburg, für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken.

Tschüss und bis bald

Jonas Herrmann

Jonas Herrmann

Rundschreiben 1 / 2023 (PDF)

19. Januar 23

Das aktuelle Rundschreiben Rundschreiben 1 / 2023 ist im Mitgliederbereich - Rundschreiben verfügbar.

Holzeinschlagserhebung im Privatwald 2022 der LWF

30. Dezember 22

Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) erhebt jährlich im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten den Holzeinschlag im Privatwald. Grundlage dafür ist das Agrarstatistikgesetz des Bundes.

Hier finden Sie die komplette Beschreibung als PDF.

Den zugehörigen "online" ausfüllbaren Fragebogen zum Thema Holzeinschlag im Privatwald der LWF finden Sie hier.

Was kostet eigentlich Brennholz

28. November 22

Eine Umfrage zum Thema Brennholz der LWF. Das PDF finden Sie hier.

Neue Waldprämie startet!

09. November 22

Förderkriterien und Anträge sind voraussichtlich im Laufe dieser Woche unter: https://www.klimaanpassung-wald.de zu finden.

Der Winter naht (PDF)

07. November 22

Das Technologie- und Förderzentrum hat auf der Kampagnenseite "Der Winter naht - Tipps für Verkäufer und Käufer von Scheitholz" ein Informationspaket zu einigen Punkten rund ums Brennholz zusammengestellt. Das Informationsmaterial soll helfen, die Betreiber von Scheitholzfeuerungen zu informieren, den Handel reibungslos zu gestalten und eine vernünftige Lagerung zu führen - es dient als Hilfestellung für die Beratung Ihrer Kunden, den Scheitholzhandel und die Käufer gleichermaßen.

Neue Waldprämie kurz vor dem Start

21. September 22

Bundeslandwirtschaftsministerium plant neues Förderinstrument für private und kommunale Waldbesitzende

- Nach Bundeswaldprämie 2020-2021 kommt ein neues Förderinstrument zur „Honorierung der Ökosystemleistung des Waldes und von klimaangepassten Waldmanagement“.

- Fördergegenstand: Die nachgewiesene Einhaltung von übergesetzlichen und über den Standards der Zertifizierungssysteme PEFC und FSC hinausgehende Kriterien für ein klimaangepasstes Waldmanagement

- Ziel: Wälder mit ihrem wertvollen Kohlenstoffspeicher erhalten, nachhaltig und naturnah bewirtschaften und an die Folgen des Klimawandels stärker anpassen.

- Eine entsprechende Richtlinie befindet sich noch im Entwurfsstadium und wird womöglich noch im September im Bundesanzeiger veröffentlicht.

- Zeitgleich startet dann ein Online-Antragsverfahren über die FNR (Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe) wie bei der alten Bundeswaldprämie.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits einige Auszüge und Rahmenbedingungen aus der Förderrichtlinie bekannt geworden, deren Verbindlichkeit aber noch nicht sicher ist.

- Die Richtlinie wird konkrete Kriterien bzw. Maßnahmen über die allgemeine PEFC-Zertifizierung hinaus beinhalten, zu deren Einhaltung und Umsetzung sich die Antragsteller verpflichten müssen um die Prämie zu erhalten.

- PEFC-zertifizierte Waldbesitzende sollen die Einhaltung der Anforderungen über ein kostenpflichtiges PEFC-Zusatzmodul (Fördermodul) nachweisen können.

- Die genaue Höhe der Prämie steht noch nicht fest, soll aber in etwa wieder 100€/ha und Jahr betragen. (Bagatellgrenze wahrscheinlich bei 1ha Waldfläche)

- Es wird diesmal keine Einmal - sondern eine jährlich wiederkehrende Zahlung geben für einen Zeitraum von 10 Jahren (= Bindefrist). In Einzelfällen auch für 20 Jahre.

- Die Förderbeträge werden am Anfang für 2022-2023 auf einmal in einem Betrag ausbezahlt.

- Ein vorzeitiges Enden der Bindefrist kann eintreten, falls keine Mittel mehr zur Auszahlung bereitgestellt werden können.

- Fördervolumen bundesweit insgesamt: 900 Mio. € für 2022 bis 2026 (je 200Mio in 2022-2025 und 2026 einmalig 100 Mio.)

- Es gibt zusätzlich eine Länderquote. Für Bayern in 2022 ca. nur 40Mio

- Die Antragsstellung läuft nach dem “Windhundprinzip“, das heißt der Zeitpunkt der Antragstellung entscheidet über die Zuteilung der Prämie.

- Die Prämie startet zunächst als De-minimis-Förderung (EU- Notifizierung folgt) das heißt, bereits erhaltene Förderungen aus der letzten Bundeswaldprämie, aus der Landwirtschaft, Denkmalschutz oder WaldfFöpR 2020 (Borkenkäfer) werden zusammengerechnet und dürfen 2.00000€ nicht überschreiten. (lfd. Kalenderjahr und die zwei zurückliegenden Jahre, also 2022, 2021 und 2020). Ggf. wird die neue Prämie dann anteilig gekürzt.

- Konflikte im Sinne einer Doppelförderung sollen für die waldbaulichen Förderprogramme vermieden werden.

- Überschneidungen mit dem bayerischen Vertragsnatur- schutzprogram (VNP) und anderen Kompensationsinstrumenten werden noch geprüft und können ggf. zu einem reduzierten Prämienbetrag auf Teilflächen führen.

Vorläufige Kriterien zum Erhalt der neuen Bundeswaldprämie(Entwurfsfassung)

(In grüner Schrift unter jedem Kriterium sind verbindliche Hinweise aufgeführt, die in einem Merkblatt zu den jeweiligen Punkten festgehalten werden sollen.)

Bitte sorgfältig durchlesen und selbst entscheiden ob Ihre Waldflächen dafür in Frage kämen.

Die Einhaltung der nachfolgenden Kriterien sind Grundvoraussetzung zum Erhalt der neuen Förderung und werden über ein neues kostenpflichtiges Zusatzmodul PEFC am Anfang und während der gesamten Bindefrist mehrmals überprüft.

- Verjüngung des Vorbestandes (Vorausverjüngung) durch künstliche Verjüngung (Vorausverjüngung

durch Voranbau) oder Naturverjüngung mit mindestens 5- oder mindestens 7-jährigem

Verjüngungszeitraum vor Nutzung bzw. Ernte des Bestandes in Abhängigkeit vom Ausgangs- und

Zielbestand.

- Vorausverjüngung (oder auch Vorverjüngung) ist eine zum Zeitpunkt der Einleitung der Endnutzung (Ernte) des Altbestandes gesichert etablierte Verjüngung, die im Schnitt wenigstens 5 Jahre alt ist.

- Der Voranbau ist ein Waldbauverfahren, bei dem eine Kunstverjüngung (Saat, Pflanzung) unter dem Schirm des bestehenden Altbestandes als zukünftiger Hauptbestand eingebracht wird.

- Naturverjüngung bezeichnet einen aus natürlichem Samenfall oder Eintragung durch Tiere und Ansamung entstandenen Jungpflanzenbestand (im Gegensatz zu Kunstverjüngung aus Saat oder Pflanzung).

- Der Ausgangsbestand stellt den bestehenden Waldbestand vor Eingriffen dar; der Zielbestand den erwünschten Bestand am Ende der waldbaulichen Behandlung.

- Nutzung bzw. Ernte beschreibt die Holzentnahme zur wirtschaftlichen Verwertung, verbunden mit der nachfolgenden Verjüngung des Bestandes.

- Die Naturverjüngung hat Vorrang, sofern klimaresiliente, überwiegend standortheimische

Hauptbaumarten in der Fläche auf natürlichem Wege eingetragen werden und anwachsen.

- Klimaresiliente Baumarten umfassen solche, die standortsbedingt entweder wenig empfindlich auf klimatisch bedingten Stress und Extremereignisse durch z. B. Sturm, Hitze, Trockenheit, Nass-Schnee, Eisanhang und begleitendes Schaderreger-Auftreten reagieren und/oder sich wieder schnell und vollständig von den schädigenden Einflüssen erholen. Als Anhalt können die Einschätzungen der regional zuständigen Forstlichen Landesanstalten hinsichtlich der Klimaresilienz und Zukunftsfähigkeit der Baumarten herangezogen werden.

- Standortheimische Baumarten sind Baumarten der potentiell natürlichen Vegetation an einem gegebenen Standort.

- Bei künstlicher Verjüngung sind die zum Zeitpunkt der Verjüngung geltenden Baumartenempfehlungen

der Länder oder, soweit solche nicht vorhanden sind, der in der jeweiligen Region zuständigen

forstlichen Landesanstalt einzuhalten, dabei ist ein überwiegend standortheimischer Baumartenanteil

einzuhalten.

- vgl. Erläuterung zu 2.

- Die forstliche Landesanstalt für Bayern ist die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF)

- Zulassen von Stadien der natürlichen Waldentwicklung (Sukzessionsstadien) und Wäldern insbesondere

aus Pionierbaumarten (Vorwäldern) bei kleinflächigen Störungen.

- Sukzession bezeichnet die natürliche Abfolge (Sukzessionsstadien) von sich einander ablösenden Pflanzen- und Waldgesellschaften an einem bestimmten Standort, insbesondere als natürlicher Wiederherstellungsprozess.

- Vorwald benennt einen jungen Waldbestand aus Natur- oder Kunstverjüngung meist schnellwachsender aber lichtdurchlässiger Pionierbaumarten (z. B. Birke, Aspe, Weidenarten, Eberesche), unter deren Schirm andere empfindliche Baumarten-Verjüngungen (z. B. Buche, Eiche) gegenüber klimatischen Extremen wie Frost, Hitze und Trockenheit besser geschützt sind.

- Unter Störungen (natürlicher Prozess) bezeichnet man die abrupte Änderung des Waldaufbaus durch das Absterben einzelner Bäume, Baumgruppen bis ganzer Bestände durch ein zeitlich befristetes Extremereignis wie z. B. Sturm, Schnee und, Eisbruch (abiotische Störungen) oder Schaderregerbefall (biotische Störungen). Kleinflächige Störungen beziehen sich auf Flächen bis zu 0,3 ha. Im Altbestand entspricht dies gruppen- bis horstweisen Lücken.

- Erhalt oder, falls erforderlich, Erweiterung der klimaresilienten, standortheimischen Baumartendiversität

zum Beispiel durch Einbringung von Mischbaumarten über geeignete Mischungsformen.

- Heute standortheimische Baumarten sind an die klimatischen Bedingungen der Vergangenheit bzw. Gegenwart und eventuell der Zukunft angepasst. Die Klimaangepasstheit standortheimischer Baumarten hängt maßgeblich von der Naturnähe (Strukturvielfalt, Artenreichtum) der betrachteten Waldökosysteme ab. Die hohe Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftige Anpassung heute standortheimischer Baumarten kann in Ausnahmefällen die Erweiterung des verwendeten Baumartenspektrums um Baumarten mit hohem Anpassungspotenzial an Trockenheit, Hitze, Sturm und Schaderregerbefall erfordern. Dies gilt prinzipiell in Waldbeständen mit geringer Baumartenzahl, insbesondere in naturfernen Reinbeständen. Das Baumartenspektrum im Sinne der Richtlinie umfasst überwiegend standortheimische Baumarten (s.o.).

- Die Mischungsform beschreibt den horizontalen Aufbau des Waldbestandes mit unterschiedlichen Baumarten.

- Verzicht auf Kahlschläge. Das Fällen von absterbenden oder toten Bäumen oder Baumgruppen außerhalb

der planmäßigen Nutzung (Sanitärhiebe) bei Kalamitäten ist möglich, sofern dabei mindestens 10 % der

Derbholzmasse als Totholz zur Erhöhung der Biodiversität auf der jeweiligen Fläche belassen werden.

- Ein Kahlschlag ist eine flächenhafte Nutzung des Bestandes ab einer Hiebsfläche von 0,3 Hektar.

- Ein Sanitärhieb ist das Fällen und Entnehmen von absterbenden oder toten Bäumen beziehungsweise Baumgruppen außerhalb der planmäßigen Nutzung i. d. R. aufgrund von Störungen oder längerfristiger Stresseinwirkung. Hierdurch sollen benachbarte Bäume vor der jeweiligen Erkrankung (insbesondere Schädlingsbefall) geschützt und das Holz soll vor einer Entwertung genutzt werden.

- Eine Kalamität bezeichnet den Ausfall von Waldbeständen z. B. durch Massenvermehrungen von Borkenkäfern, anderen blatt- oder nadelfressenden Insekten oder durch Witterungsextreme verursachten Schäden (z. B. Sturm, Schnee- / Eisbruch, Waldbrand, Dürre).

- Derbholz umfasst die oberirdischen Teile eines Baumes (Stamm und Äste) mit einem Durchmesser von mindestens 7 cm mit Rinde (Durchmesser von Holz plus Rinde).

- Anreicherung und Erhöhung der Diversität an Totholz sowohl stehend wie liegend und in

unterschiedlichen Dimensionen und Zersetzungsgraden; dazu zählt auch das gezielte Anlegen von

Hochstümpfen.

- Eine Anreicherung von Totholz liegt vor, wenn abgestorbene Bäume im Wald belassen werden und hierdurch die Gesamtmenge an Totholz auf der Fläche steigt. Die Diversität an Totholz kann z. B. erhöht werden, wenn gezielt Typen von Totholz (liegend / stehend, nach Durchmesser oder Baumart o.ä.) geschaffen oder erhalten werden, die weniger häufig vorkommen als andere. Die Kennzahlen aus dem Bewertungsschema für FFH-Lebensraumtypen1 können als Anhalt für Altbestände genutzt werden.

- Als Hochstumpf zählen stehende tote Bäume ohne Baumkrone. Bei künstlicher Anlage sollten die Stümpfe so hoch sein, dass ihr oberer Bereich besonnt ist.

- Kennzeichnung und Erhalt von mindestens fünf Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärtern pro Hektar,

welche zur Zersetzung auf der Fläche verbleiben. Die Habitatbäume oder die Habitatbaumanwärter sind

spätestens zwei Jahre nach Antragstellung nachweislich auszuweisen. Wenn und soweit eine Verteilung

von fünf Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärtern pro Hektar nicht möglich ist, können diese

entsprechend anteilig auf den gesamten Betrieb verteilt werden.

- Ein Habitatbaum ist ein lebender oder toter, stehender Baum, der mindestens ein Mikrohabitat trägt. Als Mikrohabitat werden kleinräumige oder speziell abgegrenzte Lebensräume bezeichnet, die durch Verletzungen, Aktivitäten von Tieren oder Pflanzen oder Wuchsstörungen oder Eigenarten des Baumes bedingt werden. Beispiele sind Flechten, Rindentaschen nach Blitzschlag, Spechthöhlen, „Hexenbesen“ oder Efeubewuchs. Habitatbäume haben keine absoluten Mindestgrößen oder Alter. Bei der Auswahl soll naturschutzfachlich wertvolleren Bäumen der Vorzug gegeben werden. Habitatbäume werden permanent gekennzeichnet. Bei einer anteiligen Verteilung der Habitatbäume sind Flächen ausgeschlossen, die nach Kriterium Nr. 12 der Richtlinie einer natürlichen Waldentwicklung vorbehalten sind oder Flächen auf denen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen eine Nutzung ausgeschlossen ist.

- Habitatbaumanwärter sind Bäume, die Mikrohabitat-geeignete Strukturen aufweisen, die sich in Entwicklung befinden. Habitatbaumanwärter sind gemäß Förderrichtlinie wie Habitatbäume entsprechend zu kennzeichnen.

- Bei Neuanlage von Rückegassen müssen die Abstände zwischen ihnen mindestens 30 Meter, bei

verdichtungsempfindlichen Böden mindestens 40 Meter betragen.

- Rückegassen sind unbefestigte Fahrlinien im Wald, die im Rahmen der sogenannten Feinerschließung angelegt werden und bei Hiebsmaßnahmen von Forstmaschinen (Rückemaschinen, Harvestern und Forwardern) befahren werden.

- Der Abstand zwischen zwei Rückegassen im Bestand. Er wird von Mitte der Rückegasse zur Mitte der benachbarten Rückegasse gemessen. Anstelle von Abständen können auch Prozentwerte für befahrene Fläche herangezogen werden, wobei 30 m Abstand 13,5% Fläche und 40 m Abstand 10% Fläche entsprechen.

- Verdichtungsempfindlich ist ein Boden, welcher aufgrund seiner Eigenschaften, insbesondere der Bodentextur, ein hohes Risiko trägt, dass es infolge mechanischer Belastungen (wie z. B. Befahren mit schweren Maschinen) zu dauerhaften Beeinträchtigungen der Bodenstruktur (Verdichtung) kommt.

- Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel. Dies gilt nicht, wenn die Behandlung von gestapeltem

Rundholz (Polter) bei schwerwiegender Gefährdung der verbleibenden Bestockung oder bei akuter

Gefahr der Entwertung des liegenden Holzes erforderlich ist.

- Pflanzenschutzmittel (PSM) sind alle chemischen oder biologischen Produkte, die Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor einer Schädigung durch Tiere (z. B. Insekten, Nagetiere) oder Krankheiten wie Pilzbefall schützen sollen. Auch Produkte, die der Bekämpfung von unerwünschten Pflanzen dienen, zählen ebenfalls zu den Pflanzenschutzmitteln. Im Kontext dieser Förderrichtlinie gelten als PSM Insektizide, Fungizide und Herbizide. Mittel zur Vergrämung von schädigenden Säugetieren, Verbissschutz von Jungpflanzen oder zur Behandlung von Wunden an Bäumen (schützen vor Krankheiten) sind keine PSM im Sinne dieser Förderrichtlinie.

- Polter bezeichnet einen aufgeschichteten Stapel Rundholz zur Lagerung, zum Weitertransport oder zur Weiterverarbeitung.

- Maßnahmen zur Wasserrückhaltung, einschließlich des Verzichts auf Maßnahmen zur Entwässerung von

Beständen und Rückbau existierender Entwässerungsinfrastruktur, bis spätestens fünf Jahre nach

Antragstellung, falls übergeordnete Gründe vor Ort dem nicht entgegenstehen.

- Maßnahmen zur Wasserrückhaltung im Wald können über verschiedene Wege erfolgen. Der Abfluss von Wasser aus dem Wald kann z. B. verringert werden über den Rückbau von bestehenden Entwässerungsstrukturen, die Renaturierung und Förderung von stehenden und fließenden Gewässern sowie Feuchtgebieten im Rahmen von wasser- und naturschutzrechtlich abgestimmten Entwicklungskonzepten, ggf. in Kombination mit der Anlage von Feuerlöschteichen. Dienlich sind zudem Maßnahmen zur Pflege und zum Erhalt einer Humusauflage sowie einer Bodenvegetation, die eine schnelle Ableitung von Niederschlägen in den Waldboden begünstigt und zur Vermeidung von oberflächigem Abfluss beiträgt. Auch eine Verringerung der Feinerschließung bzw. der Befahrungsintensität kann die Wasserrückhaltekapazität von Waldböden verbessern.

- Natürliche Waldentwicklung auf 5 % der Waldfläche. Obligatorische Maßnahme, wenn die Waldfläche

des Waldbesitzenden 100 Hektar überschreitet. Freiwillige Maßnahme für Betriebe, deren Waldfläche

100 Hektar oder weniger beträgt. Die auszuweisende Fläche beträgt dabei mindestens 0,3 Hektar und

ist 20 Jahre aus der Nutzung zu nehmen. Naturschutzfachlich notwendige Pflege- oder

Erhaltungsmaßnahmen oder Maßnahmen der Verkehrssicherung gelten nicht als Nutzung. Bei

Verkehrssicherungsmaßnahmen anfallendes Holz verbleibt im Wald.

- Eine natürliche Waldentwicklung im Sinne dieser Förderrichtlinie liegt vor, wenn auf Wald- oder waldfähige Flächen von mindestens 0,3 ha Größe forstwirtschaftliche Eingriffe für mindestens 20 Jahre ausgeschlossen sind. Ausnahmen für Eingriffe in den Baumbestand sind naturschutzpflegerische Eingriffe sowie dringend notwendige Verkehrssicherungs- und Forstschutzmaßnahmen. In diesen Fällen müssen die gefällten Bäume als Totholz im Bestand verbleiben, wenn nicht andere Gründe der Gefahrenabwehr oder der Bekämpfung invasiver Neobiota dagegensprechen.

- Naturschutzfachlich notwendig sind Pflege- bzw. Erhaltungsmaßnahmen, die unabdingbar erforderlich sind, um Schutzgüter des Naturschutzes (z. B. Arten, geschützte Biotope oder Waldlebensraumtypen) entgegen der natürlichen Entwicklung und Dynamik zu erhalten. Dies kann auch die Aufrechterhaltung bestimmter kulturbetonter Waldformen (z. B. Nieder-, Mittel-, Hutewälder, Waldränder) umfassen.

Vorläufiger Ablauf der Antragstellung (unverbindlich)

- Richtlinie muss im Bundesanzeiger veröffentlicht sein (wahrscheinlich noch im September).

- Prüfung der Richtlinie eigenverantwortlich durch jeden Antragsteller selbst. (Verbindlich ist nur was im Bundesanzeiger und auf den Seiten der FNR veröffentlicht ist!)

- Online Antrag über FNR : SVLFG-Bescheid, De-minimis- Bescheinigungen bereithalten. > Geldauszahlung wahrscheinlich noch in diesem Jahr.

- Teilnahme am kostenpflichtigen Zusatzmodul PEFC über FBG nach

6 bis 12 Monaten erst nach erfolgreicher Antragsstellung mit

Bewilligungsbescheid.

Kosten PEFC-Zusatzmodul: 3€/Hektar/Jahr und ca. 25€ einmaliger Sockelbeitrag.

Die erforderlichen Kriterien für das Fördermodul werden separat zur eigentlichen PEFC-Zertifizierung geprüft und die Stichprobendichte wird auch in den Folgejahren deutlich höher sein. Antragssteller für die neue Prämie müssen also mit häufigeren Kontrollen seitens der PEFC-Zertifizierungsstelle und ggf. auch durch die FNR rechnen.

Zusammenfassung

Die vorgenannten Informationen sollen bereits jetzt helfen sich mit der bevorstehenden Fördermaßnahme auseinanderzusetzen und eine zügige Antragstellung zu ermöglichen. Die FBG weist aber ausdrücklich darauf hin, dass es sich um noch vorläufige und nicht verbindliche Inhalte handelt. Abweichungen sind bei Veröffentlichung der Richtlinie immer noch möglich. Daher ist eine eigenständige Prüfung durch jeden Antragsteller/in unerlässlich.

Insgesamt ist das neue Förderinstrument deutlich anspruchsvoller und aufwendiger als die vorangegangene, erste Bundeswaldprämie. Wir können als FBG daher keine allgemeine Empfehlung zur Antragsstellung aussprechen. Dies muss jeder Einzelne aufgrund seiner waldbaulichen Gegebenheiten und wirtschaftlichen Zielsetzungen für sich selber entscheiden.

Wir bitten auch eindringlich darum, von telefonischen Anfragen bei der FBG hinsichtlich der neuen Waldprämie vorerst Abstand zu nehmen! Es werden für die Antragstellung keine Unterlagen von Seiten der FBG benötigt.

Die Kollegen der staatlichen Forstverwaltung haben ebenso keinen erweiterten Wissensstand diesbezüglich.

Wir werden neue Informationen, soweit sie uns zugänglich sind, im Zusammenhang mit der neuen Waldförderung unverzüglich auf unserer Web-Site zur Verfügung stellen.

Umfrage zum Thema Unfallzahlen im Privatwald

23. Juni 22

Studenten der forstwissenschaftlichen Fakultät Göttingen bitten um Mithilfe unserer Mitglieder für eine Projektarbeit zum Thema „Unfallzahlen im Privatwald“.

Damit sich die Studierenden ein Überblick über die Situation in deutschen Privatwäldern verschaffen können, haben sie eine Online-Umfrage erstellt.

Sie ist anonym, enthält 8 kurze Fragen und die Teilnahme dauert maximal 2 Minuten.

Die Teilnahme ist absolut freiwillig, würden den Verfassern aber für Ihre wissenschaftliche Arbeit sehr helfen.

Über den nachfolgenden Link gelangen Sie zur Umfrage:

https://www.umfrageonline.com/c/is3zh4mg

Herzlichen Dank an alle, die sich beteiligen wollen.

Info zum Download - "Waldbewirtschaftung in Schutzgebieten"

21. Juni 22

Waldbesitzenden wird geraten, ab sofort für alle forstlichen Maßnahmen in Natura 2000-Gebieten eine neue Checkliste zu verwenden. - Nähere Informationen finden Sie im beigelegten PDF.

Schauen Sie doch mal rein!

Info zum Download - "Waldmonitoring per Satellit"

31. Mai 22

Die Firma WALDSTOLZ aus Stuttgart hat einen Monitoring-Service entwickelt, der speziell für die Borkenkäferdetektion geeignet ist.

Schauen Sie doch mal rein!

Info zum Download - "Bio-Hydrauliköl in forstlichen Anbaugeräten"

02. Mai 22

Die PEFC-Bayern hat eine Info zu "Bio-Hydrauliköl in forstlichen Anbaugeräten" veröffentlicht.

Schauen Sie doch mal rein!

Info zum Download - "Den Waldboden gesund erhalten"

28. März 22

Die PEFC-Bayern hat eine Info zu "Den Waldboden gesund erhalten" veröffentlicht.

Schauen Sie doch mal rein!

Aktuelles zur Unfallprävention: Die SVLFG informiert

02. Februar 22

Richtig in die Zange genommen: Sicheres Arbeiten mit dem Rückekran.

Folgende Zeilen standen in einem Unfallbericht: „Der Waldbesitzer wurde beim Verladen von Buchenfixlängen mit dem Kran schwer am Kopf verletzt.

Was war geschehen? Der Landwirt war im eigenen Wald mit dem Rückewagen, um Buchenbrennholz aufzuladen. Die Temperatur lag an diesem Wintertag bei minus 5

Grad und die Buchenstämme waren durchgefroren und schneebedeckt. Als er drei Buchenstämme in der Kranzange über die Rungen zur Ladefläche hob, rutschte

eine Buchenfixlänge aus der Zange und verletzte den Kranbediener am Stehpodest.

Sicherheitstipps zur Arbeit mit dem Rückekran:

- Schnelle Bewegungen mit dem Ausleger sind zu vermeiden. Wenn der Kranarm ausgefahren wird, ist darauf zu achten, dass keine Hindernisse vorhanden sind.

- Die vorgeschriebenen Mindestabstände sind einzuhalten.

- Der Ausleger darf unter keinen Umständen in angehobener Position verbleiben, wenn er nicht überwacht wird.

- Das Überschreiten der maximalen Belastung ist verboten.

- Wenn die gesamte Maschine zu kippen droht, ist die Last abzusenken. Keinesfalls die Zange öffnen oder von der Maschine springen.

- Bitte bedenken: Im geneigten Gelände ändern sich die Maximallasten, daher dürfen hier die Höchstlasten nicht ausgeschöpft werden.

- Achten Sie beim Ladevorgang auf korrekt eingeklemmte Stämme in der Zange: Ansonsten Durchrutschgefahr.

Weitere Informationen zu aktuellen Themen finden Sie unter https://www.svlfg.de/. Die Mitarbeiter der Prävention beraten Sie im Außendienst.

Jürgen Bauernfeind

Auf korrekt geklemmte Stämme achten: Es besteht sonst Durchrutschgefahr.

Neue Online- Vortragsreihen des BBV Bildungswerk zum Thema Wald, Holzgewinnung und Klimawandel

31. Januar 22

Dienstag, 08.02.2022, 19:30 Uhr

Holzbausiedlung im Prinz-Eugen-Park in München Holz nützen oder Wald schützen? Mit Holz bauen – ist das die Zukunft?

Vortrag mit Stadtdirektorin München, Frau Ulrike Klar (Referat für Stadtplanung und Bauordnung | Hauptabteilung Stadtsanierung und Wohnungsbau)

Mit einer „ökologischen Mustersiedlung“ im Prinz Eugen Park wagt die bayerische Metropole jetzt den Aufbruch in ein neues Zeitalter. Baugruppen

und Genossenschaften, die sich für die Grundstücke bewarben, mussten ihre Konzept nach ökologischen und sozialen Kriterien bewerten lassen.

Dazu zählten Obergrenzen der Wohnfläche pro Kopf, soziale Angebote über das Wohnen hinaus, Maßnahmen für den Artenschutz und vor allem

eine Holz- oder Holzhybridbauweise. Das entscheidende Kriterium war dabei die Menge an nachwachsenden Rohstoffen in der Baukonstruktion.

Sie erfahren, dass Holz in Zukunft mehr zum Wohnbau im großen Stil genutzt werden wird um ökologisch und nachhaltig die bestehenden Ressourcen zu nutzen.

Hier online anmelden: https://www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=910036

Dienstag, 22.02.2022, 19:30 Uhr

Von der EU-Waldstrategie bis zur Klimaleistungsprämie für Waldbesitzer

Vortrag mit BBV-Referent Johann Koch

Die EU verfolgt aktuell das Ziel 30 % der Wälder unter Schutz zu stellen und dabei auf 10 % der Waldfläche jegliche Nutzung zu verbieten.

In Bayern wollen wir die Wälder schützen durch eine nachhaltige Nutzung. Wirtschaftswälder binden mehr CO² als Wälder in Nationalparks.

Die widersprüchlichen Ziele von EU und Bayern werden ausführlich erörtert und mit Ihnen diskutiert.

Sie lernen die Inhalte der EU-Waldstrategie und der bayerischen Forstpolitik kennen und können für sich entscheiden, welche Maßnahmen für unsere Region und ihren Wald sinnvoll umzusetzen sind.

Hier online anmelden: https://www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=910035

Dienstag, 08.03.2022, 19:30 Uhr

Aufbau klimastabiler Wälder und Schlüsselfaktor Jagd

Vortrag mit BBV-Referent Philip Bust

Die im November 2021 veröffentlichten Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjüngung sind eine unverzichtbare Grundlage für

die Abschussplanung 2022-2025 beim Rehwild. Für das Gelingen des Aufbaus klimastabiler Wälder ohne aufwendige Schutzmaßnahmen nimmt

eine waldorientierte Jagd eine Schlüsselrolle ein. Sie erkennen die Notwendigkeit waldorientierter Jagd für den Aufbau klimastabiler

Wälder und haben einen Überblick über Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Abschussplanung.

Hier online anmelden: https://www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=910033

Broschüre zum Download - Verkehrssicherungspflicht

10. Januar 22

In Bezug auf Verkehrssicherungspflicht gibt es eine recht gute aid-Broschüre, die das Thema recht umfassend in vielen Facetten abhandelt, inklusive wichtiger Urteile im Überblick. Der Text ist gut gegliedert, so dass man schnell fündig wird.

Schauen Sie doch mal rein!

Holzabfuhr für Wertholzsubmission abgeschlossen

10. Dezember 21

Die angemeldeten Versteigerungshölzer sind bereits komplett abgefahren und am Sammelplatz in Strullendorf bei Bamberg aufgelegt worden.

Es sind immerhin fast 52fm zusammen gekommen. Mit dabei einige Eichen, davon ein besonders mächtiges Exemplar mit über 5fm aus dem Gemeindebereich Kammerstein.

Daneben haben unsere Mitglieder Linde, Esche, Buche, Nußbaum und auch Nadelhölzer wie Kiefer, Fichte und Douglasie zum Meistgebotsverkauf (Submission) bereitgestellt.

Wir dürfen jedenfalls gespannt sein auf die Ergebnisse Ende Januar 2022. Die Eiche wird, wie auch schon mehrere Jahre zuvor, sicher wieder Top-Preise erzielen. Die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen hoch.

Für diese Saison ist die Mengenbereitstellung also abschlossen. Unsere FBG wird aber sicher auch wieder im Herbst Winter 2022/23 an der Submission teilnehmen. Alle potentiellen Lieferanten ausgewählter Hölzer können sich ab sofort auch schon wieder melden für einen Vorort-Termin zur Qualitätseinschätzung und zur rechtzeitigen Registrierung.